2021年11月12日,3354cc金沙集团全球教席、美国众达律师事务所中国反垄断法律服务部负责人、香港办公室合伙人Peter J. Wang (王智平)律师以“涉华企业和其它非美国企业的美国反垄断诉讼”为题开展了一场线上学术讲座。该讲座由3354cc金沙集团副教授陈若英主持,上海交通大学凯原3354cc金沙集团教授侯利阳担任讲座评议人。校内外百余名师生参与了讲座,积极互动,反响热烈。

本文以文字实录的方式呈现讲座核心要点。

Peter J. Wang:几年前,中国公司在美国反垄断诉讼中一般是被告。但是现在,中国公司的产品销往全球各地,包括美国市场。如果中国公司因为他人的反竞争行为而在美国市场遭受损害,也会产生在美国进行反垄断诉讼的需求。

一、简介

在美国,反垄断法领域的变化非常迅速。在美国现任总统拜登领导下的执法官员主张制定更广泛、更激进的反垄断法以攻击大公司和市场力量的集中。尽管在某些领域美国正在对其它国家实施制裁,但是,美国的法院和政府机构实际上一直在缩小域外管辖权的范围,试图限制美国法律的域外适用。

尽管如此,跨国公司仍然担心美国的反垄断法。尤其是美国的私人反垄断诉讼仍使许多非美国公司陷入困境,可能面对巨额的损害赔偿,同时非美国公司还会遭遇程序上的障碍。

二、非美国公司如何卷入美国反垄断诉讼

非美国公司是如何卷入美国反垄断诉讼的呢?典型的场景是,这些公司的产品销往全球市场,或供应链涉及到美国市场,而原告律师关注到激进的、相似的或同步的价格上涨,尤其是在寡头垄断行业,就可能会提起诉讼。除此之外,原告律师还会关注在美国或其它司法管辖区(如欧盟)披露的宽大政策申请,或政府的调查和决定以提起后继诉讼。例如,在袋装冰(packaged ice)案件中,美国司法部宣布对三家供应商展开调查。然后,公司在美国和加拿大遭遇证券诉讼,在加拿大被提起两起反垄断集体诉讼,在美国法院被提起80多项反垄断集体诉讼,被指控在全美范围内共谋。之后两家公司被告和三名雇员就其在一个州的部分行为认罪,而指控三家公司在美国和加拿大操控价格的反垄断集体诉讼仍在继续。最终这些公司破产了,而这一结果仅仅是基于司法部公布调查的消息,司法部尚未发布任何类型的决定或处罚。

三、涉及中国和其它非美国公司的一些案例

1. 维生素C案

中国维生素C生产商被起诉共谋操纵维生素C的价格和供应。被告辩护称,根据中国的相关规定,中国企业以低于成本的价格在海外销售维生素C的贸易违规;因此,他们需要协调价格和出口量以避免引发倾销问题。中国商务部提出了法庭之友辩护状支持被告。根据中国政府对中国相关法律的合理解释,美国联邦上诉法院第二巡回庭做出了有利于被告的判决。但在上诉中,美国最高法院认为,“一个查明外国法律的联邦法院……应当尊重外国政府的意见,但法院没有义务对外国政府的声明作出结论性裁决”。2021年8月,第二巡回法院以中国法律支持被告的行为为由驳回此案,原告要求重审的请求于2021年10月也被驳回。

2. 菱镁矿案

菱镁矿产品的美国消费者指控中国被告共谋操纵价格并控制向美国的出口供应。在就送达程序进行诉讼之后,被告寻求缺席判决。美国新泽西州联邦地区法院最初在2010年驳回了起诉。2011年,第三巡回上诉法院撤销了关于技术问题的驳回判决,同时澄清,进口例外的适用不以被告是实际进口商为前提,需要考察的核心问题是该行为是否针对美国进口市场。2014年,地区法院再次驳回起诉,因为原告没有提出足够多的事实来证明原告是具有反垄断地位的直接购买者。

3. 铝土矿案

2006年,博赛矿业公司(Bosai Minerals)和天津泽希矿产加工有限公司(CMP Tianjin)被起诉合谋定价和控制耐火铝土矿的供应,导致美国和其它地方的铝土矿价格上涨。2016年1月,美国宾夕法尼亚州西区地区法院作出了有利于被告的简易判决,主要基于以下证据:“铝土矿分会成员对有关年度铝土矿配额数额的提案进行表决,只能解释为其向中国商务部提出的意见”;“配额的执行是由中国政府授权的,而非由私人实体确定。(公司的)意见只会涉及到政府本该规定的配额水平”。因此,法院裁定原告未能提供充分的证据证明被告共谋。2016年2月,原告向第三巡回法院上诉。该案后来和解,原告的请求被驳回。

4. 太阳能电池板案

原告Solyndra Residual Trust公司是美国太阳能电池板制造商Solyndra公司的破产受托人。2012年,原告起诉Solyndra的中国竞争对手尚德(Suntech)、英利绿色能源(YingliGreen Energy)和天合光能(Trina),称它们共谋掠夺性定价,通过在美国以低于市场价销售中国制造的太阳能电池板,迫使美国太阳能电池板制造商破产。该案于2016年以总金额5850万美元和解,原告请求被驳回。

5. 日本汽车零部件案

相关案件涉及线束、钢管、电容器、轮胎等近100件汽车零部件产品,以及美国、日本、欧盟、加拿大、巴西、智利、南非、墨西哥和中国等18个司法辖区的宽大政策申请和机构调查,在全世界共计数十亿美元的罚款,几名公司高管个人还被诉。在美国,许多私人企业跟进反垄断诉讼,包括涉及间接购买者的和解(联邦反垄断法不允许间接购买者获得赔偿,但部分州反垄断法允许)。被诉公司包括藤仓(Fujikura,线束系统)、昭和(Showa,电动转向装置及减震器)和丸安(Maruyasu,燃油喷射系统)等公司。

四、美国反垄断程序的关键问题

在美国,民事反垄断诉讼可以提交到联邦法院或州法院。民事反垄断诉讼通常由三种原告提出:直接购买者、间接购买者、“选择退出”原告。当然,竞争对手也可以提起诉讼。

那么,为什么美国的反垄断诉讼会使市场中的企业风声鹤唳?主要是因为这一程序的总体披露负担和成本可能比政府调查和处罚更沉重。首先,反垄断民事诉讼可能造成重大经济损失,因为美国反垄断法规定了高达三倍的损害赔偿和连带责任。据估计,全球200亿美元的反垄断赔偿中有50%来自民事诉讼。其次,专家费用和律师费也是一笔高昂的成本。例如,被告需要雇佣经济专家收集数据、建立经济模型来证明不存在违反反垄断法的行为,或雇佣专家证明某些行为的影响范围。此外,诉讼还可能会导致企业业务中断。

美国反垄断诉讼的关键程序:

(1)域外送达:对中国和其它国家的送达必须通过《海牙送达公约》(以下简称《公约》)完成。由于中国对《公约》第10条提出了保留意见,不允许通过邮寄和其它非正式渠道向中国公司进行送达。同时,送达的文件必须由中央政府部门妥善翻译和送达。如果未根据《公约》完成送达,则判决无法在中国得到执行。尽管根据这一程序进行的送达会延迟,但法院通常不会阻止送达。一些其它的司法辖区允许通过邮寄或其它替代方式进行送达。

在中国银联案中,根据美国反垄断法,美国主要信用卡公司(Visa、万事达、美国运通、Discovery)和中国银联因涉嫌共谋对商户施加相同条款而被起诉,所有的美国被告都被送达。而中国银联则必须根据《公约》获得送达,因此,产生的延迟导致案件基本被搁置,直到对中国银联的送达完成才继续进行。为了避免拖延对其它被告的起诉,原告最终撤回了对中国银联的起诉。

美国法院有时也会根据“推定实际通知”认定送达有效。例如,2018年,第九巡回法庭支持了美国政府向中国国有企业攀钢集团送达刑事传票的方式。地区法院在此前认为,虽然美国政府并未采取《公约》规定的送达程序而是通过公司律师向其送达,但公司律师与这件事项的“先前存在的关系”和律师承认该公司已实际上收到了通知,就足够推定实际通知。

从被告公司的角度看,公司可以坚持要求原告使用《公约》规定的送达方法,但是由于美国法院关于替代送达方式充分性的实践不一致,许多外国被告被视为根据“推定实际通知”送达。因此,公司通常应当立即聘请美国诉讼律师,并在适当送达后准备回应和辩护。此后,公司应当与律师讨论是否出庭,对不当的送达程序和这样做的潜在影响提出质疑。一些公司在接受送达后选择通过不参与诉讼来规避可能的不利后果,但这并不可取。推翻缺席判决的标准非常高,推翻缺席判决比从一开始就为诉讼辩护要困难得多。然而,很遗憾的是,不少非美国公司可能意识不到这一点。

(2)被告提起驳回起诉的动议:被告需要在诉讼开始时、证据开示之前提交驳回起诉的动议,必须证明原告的起诉状没有“合理地表明”违反反垄断法的事实。被告也可能提出其它抗辩,如属人管辖权、诉讼时效等。通常情况下,法院允许原告修改起诉状以纠正任何缺陷。

(3)证据开示:这是一个找到相关证据并获得让步和承认,以尽量减少争议问题的程序。证据的范围是广泛的,包括任何“根据合理计算会导致发现可接受证据”的证据。证据开示的工具包括文件索取请求、证词和书面问题。即使文件或证人位于海外,法院也可以强制当事人参与这一环节。原被告之外的其他方也可能被纳入证据开示的范围。法院可能会对违规行为实施严重制裁,包括不利的推定和罚款。就成本和企业业务中断而言,证据开示可能是美国诉讼中最麻烦的环节。

(4)集体诉讼认证动议:在重大证据开示后,原告需要提交集体诉讼认证动议以形成集体诉讼。为此,原告有责任证明可以使用共同的证据证明整个集体成员均满足案件的各个要素。通常的焦点是原告是否能证明“所有或几乎所有”的集体成员都因涉嫌的违法行为而遭受了损失。对此,专家意见至关重要。

(5)简易判决:在大多数情况下,证据开示完成后,被告可以根据无争议的事实寻求对“法律问题”的判决。基本上,被告必须证明原告缺乏足够多的证据证明其在庭审中的主张,例如,缺乏共谋的证据、缺乏遭受损失或影响的证据等。

(6)和解:由于费用和审判的不确定性,大多数案件在审判前会和解结案。和解金额通常基于被告相关销售额的过高索价。因此,原被告谈判的主题主要是相关销售额和过高索价。一般来说,提前和解的被告会得到更好的待遇。

(7)审判:双方向陪审团提交证据、文件和证人。由于反垄断案件的复杂性,专家证人在最终责任和损害赔偿问题上的作用至关重要。就审判结果而言,在联邦法院,至少需要有九名陪审员就原告是否已证明其主张达成一致。对反垄断判决的上诉很常见。

(8)执行判决:在惠普诉广达案(HP v. Quanta)中,惠普起诉被告共谋光驱(optical disc driver)的全球价格,除广达外的所有其它被告在审判前均与惠普达成了和解。广达则继续受审,并被裁定违反美国反垄断法,最终被判支付4.387亿美元的损害赔偿金。广达辩称,台湾法律和国际礼让原则使判决在台湾无法被执行。但美国法院命令广达将位于台湾的资产带到美国以支付判决中的损害赔偿金。

五、美国反垄断法的域外适用

1. 历史

1890年的《谢尔曼法》规定:“任何限制州际间或与外国之间的贸易或商业的契约,以托拉斯形式或其它形式的联合,或共谋,均为非法。”这表明,《谢尔曼法》应当可以适用于涉及海外发生的行为。但在实践中,美国法院最初基本上采取了属地管辖原则,即认为《谢尔曼法》不适用于发生在美国境外的行为。例如,在1909年的美国香蕉公司诉联合水果公司(American Banana v. United Fruit)案中,法院认为,《谢尔曼法》并不完全适用于发生在巴拿马和哥斯达黎加的行为;在有疑问的情况下,这一法律的条文应被解释为“意在将其运作和效果限制在立法者拥有普遍和合法权力的领土范围内”。但需要注意的是,在该案中,美国香蕉公司实际并未对美国本土产生任何实际影响。

后来,美国法院逐渐放弃了严格适用属地管辖原则的立场。在1911年的美国诉美国烟草公司(U.S. v American Tobacco)案中,法院开始将反垄断法应用于某些超出美国领土边界的情形。该案涉及到在英国签订的、将世界市场分割给美国和英国公司的非法协议。在1917年的汤姆森诉凯瑟(Thomsen v. Cayser)案中,法院认为,纽约与南非轮船承运人之间的非法合并“影响了美国的对外贸易,并在这里投入运营……因此,这属于该法律管辖范围的”。

1945年的美国铝业(ALCOA)案确立了反垄断法的“效果”标准,成为美国法院处理管辖权问题的重大转折点。汉德法官认为,“任何国家对于那些发生在其境外但对其境内确有该国所谴责的效果之行为,应当加诸责任,甚至加诸于那些并不在其领域内的个人;而这种责任通常会被其它国家承认。”“这两项协议如果是在美国境内达成的,显然都是非法的;……如果这两项协议意在影响进口,并且确实产生了影响,那么它们都是非法的,尽管它们是在国外达成的。”

美国铝业案中确立的标准从其它几个原则演变而来。1804年的Charming Betsy原则指出,“如果存在任何其它的解释,国会的行为从来不应该被解释为违反国际法。” 1812年的斯库诺交易号诉麦克法登(Schooner Exchange v. McFaddon)案中,法院认为“一国在其领土内行使管辖的权力是绝对排他的”,这一观点发展为后来的“客观属地原则”,即如果在管辖范围外发生的行为意图在本辖区内产生并造成了有害影响,该辖区的惩罚就是正当的。

在美国铝业案之后,其它国家认为,将《谢尔曼法》应用于海外行为实际上要求外国公司遵守美国的经济法规,并干涉了该国的利益和立法。因此,许多国家通过了效力阻断法令来对抗美国的反垄断法。例如,在1984年的莱克航空(Laker Airways)案中,英国禁止莱克航空公司在美国提起反垄断诉讼,代表了当时美国和英国截然相反的反垄断政策之间的正面冲突。

在不同法域出现法律冲突时,就涉及到国际礼让原则和合理管辖原则。在1976年的Timberlane案中,原告认为,被告阻止原告在洪都拉斯砍伐木材并出口到美国,以维持被告在洪都拉斯的出口垄断。但法院驳回了该请求,认为洪都拉斯的利益超过了美国的利益,行使管辖权可能会在国家之间“制造不必要的紧张”。法院指出,应当通过考虑相关因素来确定案件与美国的联系,以及利益影响是否足以支持美国法院行使管辖权。反对观点则质疑法院是否有能力恰当地平衡国家利益。美国司法部也主张,法院不应在政府提起的诉讼中考虑国际礼让,因为政府在决定采取强制行动时已经考虑了这一点。

2. 《对外贸易反垄断促进法》(Foreign Trade Antitrust Improvement Act,FTAIA)

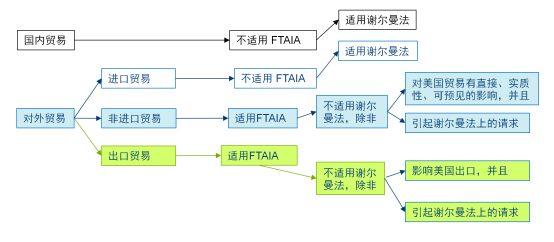

1982年的FTAIA修正了《谢尔曼法》案以限制域外影响,明确的目的是确保反垄断法不妨碍美国的“提高效率的联合出口活动”,即出口卡特尔。FTAIA规定,美国的反垄断规定不适用于涉及外国贸易或商业(不同于进口贸易或商业)的行为,除非该行为对美国商业有直接、实质性和可合理预见的影响并引起了反垄断指控。

(FTAIA适用的贸易类型)

进口贸易(import commerce)指“实质上和故意地影响”美国贸易的行为,即“是为了产生并且事实上在美国产生了一些实质性影响”,或者指向或直接针对进口商品或服务。被认定为非进口贸易(not import commerce)的例子,包括原告(非被告)将该产品进口到美国、针对外国市场的收取佣金的行为、影响全球汇率的海外外汇交易。

对“直接影响”至少有两种解释:第一种解释为“直接后果”,这是一种较为严格的解释,例如,在一个关于生物技术的案例中,法院认为禁止种子进入美国带来的潜在创新的损失是“投机性的”,所以对原告的伤害不是直接的后果;第二种则解释为“合理近似的因果关系”,认为如果解释为“直接影响”,那么再加上“直接的、实质性的、可预见的”要求,就会产生一个比法律文本本身更严格的标准。

此外,要就外国的非进口或进口贸易适用《谢尔曼法》,还需要证明存在《谢尔曼法》上的请求权,即外国行为在美国引起了损害而不仅仅存在位于外国的损害。因此,FTAIA包括了对两类因果关系的要求:一是被告的海外行为是否造成了可认知的国内影响,二是这种影响是否造成了原告的损害。

3. FTAIA之后的判例法

(1)哈特福德火灾保险公司(Hartford Fire)案(1993)

法院认为,FTAIA“对法庭运用国际礼让观念的能力没有影响”,并支持了上诉法院的判决:“其它因素……包括伦敦保险公司影响美国贸易的明确目的和产生的效果的实质性质,超过了(美国和英国法律和政策之间)假定的冲突,并要求在这场诉讼中行使管辖权。”值得注意的是,该案中并没有真正的法律冲突。斯卡利亚法官的异议意见则提出了以下法定解释原则,即针对治外法权的推定和避免违反国际法的解释。

(2)Empagran案(2004)

原告起诉被告在海外维生素的价格操纵影响了全球价格。最高法院裁定,在美国商业以外遭受损害的原告不能在美国法院提起反垄断诉讼,除非在美国,所涉反垄断行为的影响是造成损害的最直接原因。之所以要求这种关联,是为了防止干扰外国独立管理其自身贸易事务的能力,避免对其它国家主权的不合理干涉。如果缺乏这一要求,美国的反垄断法将有效地为任何希望起诉本国供应商、但对本国的私人反垄断执法规定不满意的海外人士提供全球范围内的管辖权,但法院认为国会并没有“法律帝国主义”的意图。

(3)莫里森(Morrison)案(2010)

再次强调反对美国法律治外法权的推定,即如果一项规约没有明确指出域外适用时,它就不应适用于域外。法院指出,1934年《证券交易法》第10(b)条没有为外国原告起诉外国和美国被告在外国证券交易所交易的证券不当行为提供诉讼理由,本节仅适用于在境内交易所上市的证券交易和其它证券的境内交易。但这并不影响FTAIA对外国反垄断行为的国内效力例外地适用,因为这是由国会明确规定的。

(4)LCD面板案

台湾和韩国LCD面板供应商涉嫌串谋操纵全球液晶面板价格,引发多起案件。在Illinois Brick v. Empagran案中,摩托罗拉美国公司因为不是被告价格操纵LCD面板的直接购买者而被认定为缺乏起诉资格。

在摩托罗拉移动诉友达光电(Motorola Mobility v AU Optronics)案中,摩托罗拉根据美国反垄断法要求对其全球收购行为进行赔偿,但摩托罗拉的亚洲子公司约占摩托罗拉全球LCD购买量的98%。法院在简易判决中裁定,“案涉交易具有压倒性的外国性质”,因为液晶显示器是在国外制造的,在国外贸易中支付,并运往国外地址;在美国以外销售的零部件,然后并入到销往美国的产品中,并不是由被告公司进口的,因此不属于进口贸易。

但是,在美国诉熊晖(U.S. v. Hui Hsiung)案中,法院认为,在美国以外销售的零部件,然后并入销售到美国的产品,与美国商业有实质性联系,并表现出影响美国价格的意图,因此构成进口贸易。两个案件的重要区别在于该案是一起由美国司法部提起的刑事执法案件,因此,被告在国际礼让和间接购买者问题上受到不同的对待。

(5)USB连接器案(Lotes Co. v. Hon Hai)

原告是非美国 USB 连接器生产商,诉称他们被其它竞争对手的某种行为排除在市场之外,导致这类USB连接器在美国的价格上涨。第二巡回法院与第七巡回法院一致认为,“直接的、实质性的、合理可预见的检验”需要行为与结果之间“合理近似的因果关系”。被告的排他性行为导致美国设备下游市场的较高价格,但这并未导致原告被排除在市场之外的损害—这种损害直接来自被告的排他性外国行为。因此,原告的请求正是针对不属于立法意图的“独立造成的外国损害”类型寻求赔偿。

(6)阴极射线显像管(CRT)案

法院认为原告的指控涉及进口贸易,因为他们在美国支付并接受了产品的交付。即使认定为非进口贸易,原告的请求也满足“直接效果”检验,认为完全可以将证据解读为被告的一个目标是人为地将价格维持在高水平,包括在当时最大的CRT市场美国,即通过提高原告在美国购买的制成品价格造成了原告的损害。2020年3月,法院根据22个州的法律认证了22类间接购买者,并初步批准了这些群体与某些被告之间的和解。

(7)电容器案

外国被告向原告(一家美国公司)的附属公司出售并运输电容器,然后合并成成品,最终在美国境外销售,不属于FTAIA的国内影响例外,因为“FTAIA明确禁止使用美国联邦反垄断法代替海外执法”。事实上,原告的美国管理层参与了采购谈判。但法院认为:“从地理上来说,这可能是‘国内’的事情,发生在美国境内,但没有对美国国内贸易‘直接、实质性和合理可预见的影响’。”

我们是否需要重新评估美国的反垄断法?美国反垄断法的域外管辖权范围已经受到了极大限制,但随着全球反垄断的趋同,这些限制的正当性正在逐渐减弱,尤其是针对卡特尔和价格操纵违规行为的限制。美国不再向其它司法管辖区“输出”其独特的反垄断法和支持竞争的价值观。批评人士认为,这些针对美国反垄断管辖的假设和限制在全球经济中可能已经失去其原有的价值。如果拥有司法权的外国法院对反垄断执法缺乏兴趣,比如,因为收益发生在国内而损失发生在国外,后果会怎样?这是一个值得考虑的问题。

侯利阳:中国的反垄断法不重视域外效力可能有两个原因。一是我国反垄断法对域外执行有着很宽泛的解释,所以基本上可以涵盖所有对中国经济产生影响的排除限制竞争行为;二是跨国公司很少选择中国法院来解决反垄断纠纷。但域外效力在实践中非常重要,一方面是因为一些反垄断案件会涉及平行诉讼和各国律师合作;另一方面是中国公司可能会因为美国反垄断法的域外效力而在美国被诉。因此,了解两国反垄断法的差异显得尤为重要。

中美反垄断法主要有两方面的差异。在实体法层面,中国反垄断执法机构更关注与价格相关的竞争行为,比如不公平的高价和掠夺性定价,但这样的案件在美国很少。另外,在知识产权领域,中国可以禁止拒绝许可,而美国没有这样的规定。

在程序法层面,美国反垄断私人诉讼比公共执行多得多,其中一大部分案件来自于集团诉讼。虽然中国法中也存在集团诉讼,但目前仍停留在法律条文层面。美国集团诉讼的成功受益于三倍赔偿制度和证据开示制度的配套制度。前者为律师提供了更多的胜诉利益,后者则降低了原告的举证难度。

从数据上看,中国也有很多反垄断私人诉讼,但这些案件背后的动力来源与美国有所不同。中国反垄断私人诉讼背后的动力主要有二:一是律师想要塑造自己在反垄断领域的个人声誉,二是原告希望在与被告的谈判中获得更多优势。例如,在华为诉IDC案中,虽然华为最终胜诉,但并没有申请执行;而是以比判决更高的费率与IDC庭外达成了协议。

华为诉IDC案显示了私人诉讼与公共执行之间的矛盾。从理论上看,反垄断法是为了促进竞争,也是为了维护社会利益。而反垄断私人诉讼的直接目的则是为了保护私人利益。因此在中国、欧盟等地区,反垄断的私人诉讼并不发达或许也是为了充分保障反垄断法所保护的公共利益。

中美的另一个区别是,在中国基本上没有公共执法之后的后继诉讼。这可能是因为在垄断行为中受到损害的主体害怕垄断企业的报复,而不敢提起私人诉讼。此外,由于缺乏集团诉讼的配套制度,也较少有律师愿意代表受损的群体提起公益诉讼。

Peter J. Wang:针对私人诉讼和公共利益的关系,美国有一种“私人检察总长”理论(private attorneys general),认为追寻私人利益最终会促进公共利益的实现。但有很多人反对这一理论,认为反垄断私人诉讼既没有增进公共利益,也没有维护消费者或其它购买者的权益,反而使律师获利最多。

提问:在中国,只有直接受到垄断行为损害的人才有资格提起诉讼,但在美国某些州,没有因垄断行为直接受损的人比如消费者也可以提起反垄断诉讼,是否可以介绍一下这方面的情况?

Peter J. Wang:在联邦法院,消费者不太可能提出索赔,因为他们几乎肯定是间接购买者。间接购买者提起的反垄断诉讼更多发生在州法院,因为一些州不受伊利诺斯原则(Illinous Brick)(即间接购买者原则)的限制;加之原告律师受到经济利益的驱动,因垄断行为而遭受间接损失的消费者也可以在这些州提起诉讼,但困难在于举证,尤其是如何证明损失。

开讲学者简介:

Peter J. Wang(王智平)律师曾任众达大中华区主管合伙人和国际诉讼与仲裁业务部的联席负责人。王律师曾多次代表客户应对美国及其它政府对拟进行的并购交易发起的重大反垄断调查,也曾处理非并购类型的反垄断调查和反垄断诉讼事项。同时,王律师代表中国及全球各地的客户处理各类复杂的商业争议诉讼、专利和其它技术和知识产权诉讼。王律师经常参与反海外腐败法(FCPA)的调查及其它类型的公司内部调查,并向客户提供合规及尽职调查事宜的相关建议。王律师于 1991 年加入众达,2003 年加入中国办公室前一直在众达华盛顿办公室从事诉讼和反垄断工作。