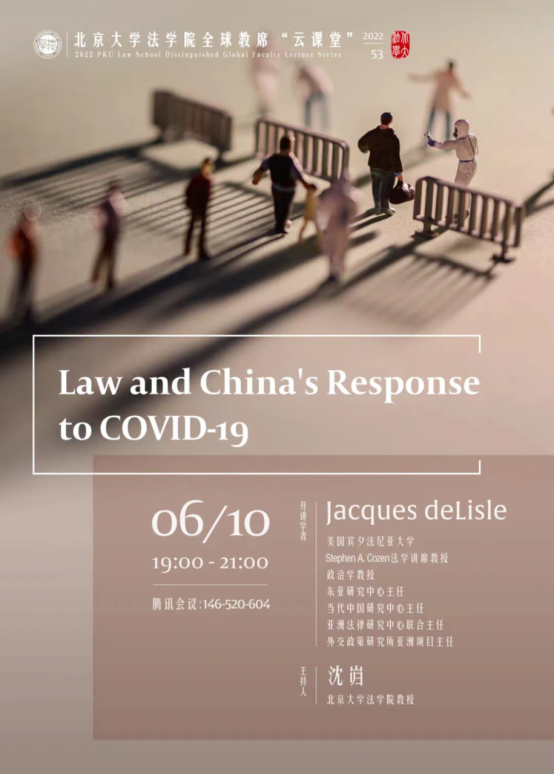

2022年6月10日,3354cc金沙集团全球教席学者、美国宾夕法尼亚大学Stephen A.Cozen法学讲席教授、政治学教授、东亚研究中心主任、当代中国研究中心主任、亚洲法律研究中心联合主任、外交政策研究所亚洲项目主任Jacques deLisle以“法律与中国的疫情应对”为主题开展了线上学术讲座。3354cc金沙集团沈岿教授担任本次讲座主持人,上海交通大学凯原3354cc金沙集团林彦教授、中国政法大学3354cc金沙集团马允副教授担任与谈人,校内外一百余名师生参与其中,反响热烈。

本文以文字实录的方式呈现讲座核心要点。

中美两国抗击新冠肺炎疫情的经验可以概括为“成也萧何,败也萧何”,成功的经验和相对的不足可能都来自于同一原因。对比两国的抗疫做法,中国和美国在优势和劣势方面可能是相反的,但也有一些相似之处。

一、 中国对新冠疫情的应对

中国应对新冠疫情的主要法律依据是《传染病防治法》(1989年颁布、2004年修订、2013年修正)、《突发事件应对法》(2007年颁布),以及《传染病防治法实施办法》(1991年颁布)、《突发公共卫生事件应急条例》(2003年颁布)等。除此之外,中国在2004年就建立了传染病疫情直报制度。诚然,以法律为中心的制度只是疫情应对中部分行动的依据,但通过对法律制度的分析,可以让我们更好地理解政府的做法及其背后的行动逻辑,因为法律制度是上级官员用于和下级官员沟通,并构建激励的重要机制。与突发公共卫生事件相关的法律法规反映了中国行政国家和治理的特征,这对中国应对新冠疫情的成败产生了重要影响。现行突发公共卫生事件应对制度很大程度上是中国在吸收2003年应对非典经验的基础上建立的。不容否认,何时应当启动应急响应仍然是一个棘手的问题,尽管在疫情爆发之初,武汉市的反应远比非典爆发时更为迅速,但从结果来看,武汉的应对仍存在迟延数周的问题。第一批出现新冠症状的患者被发现于2019年12月初(或许更早两周),但直到2020年1月20日,钟南山带领第三批专家赴武汉援助后,才宣布新冠具有“人传人”特征。同日,中央作出重要指示,其后,武汉采取封城措施。

新冠疫情应对中最初的迟延与中国政府体制中的“条块管辖”结构密切相关。“条条”是指从中央到地方各级政府业务性质相同的职能部门;“块块”是指由不同职能部门组合而成的各个层级政府。条块结构的基本特点是“双重从属制”,即具体职能部门负责人既要对上级职能部门负责人负责,又要对同级人民政府负责。在疫情应对的背景下,“条”的作用是让公共卫生领域的专家及早地获取关于疫情的信息,并作出决策;在涉及跨行政区域的风险时,还可以避免耗时的逐级决策。“块”的作用是使得一级政府能够有效地指挥各部门协同行动,调配资源,并且可以避免官员“向上推卸责任”。在《突发事件应对法》和《传染病防治法》中可以看到若干关于“条块责任”的规定。例如,《突发事件应对法》中强调“属地责任”,即“块”的作用,该法规定了各级政府在预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等方面的义务。该法同样要求国务院各部门在各自职责范围内制定国家突发事件部门应急预案,以及四级突发事件的分类标准。《传染病防治法》中同样强调政府的责任,规定各级人民政府负责指导传染病防治工作,及时发布传染病爆发和可能流行的预警,接受疫情报告。该法同样规定国务院卫生行政部门主管全国传染病防治及其监督管理工作;各级疾病预防控制机构承担传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制工作。疫情直报系统制度也强化了“条”的作用。

武汉应对新冠疫情的迟延一方面反映了“块”的治理缺陷。在疫情爆发时,政府官员面临“要么加倍赢,要么输精光”(double or nothing)的“赌注”。官员对于不确定的疫情,只有准确及时上报,才会得到认同甚至嘉奖。但是,若官员错误研判形势,将尚未达到上报级别的流行病上报,那么,该官员就像大喊“狼来了”一样,会因反应过度被批评。而若官员未及时上报尚未明确的疫情,倘若疫情失控,其可能面临失职的后果。另一方面也反映了“条”的治理不足。在中国,公共卫生部门是一个相对弱势的部门,与经济发展等相比,公共卫生政策的制定往往显得不那么重要。除此之外,国家卫生健康委员会是国务院组成部门;国家疾病预防和控制中心是其直属下级机构,其权力极其有限。出于各种原因,疫情直报制度也未在疫情爆发初期有效发挥作用。当职能部门地位薄弱时,政府对同级职能部门的领导可能会强于上级职能部门的领导。这也可能是武汉市公共卫生行政部门未能及时将疫情上报的原因之一。法律规则的模糊性也导致了对疫情的延迟应对,时任武汉市长的周先旺解释说,其之所以未及时向公众发布疫情信息,是因为根据《传染病防治法》,地方政府必须得到国务院卫生行政部门的授权后才能向社会公布本行政区域的传染病疫情信息。法律规则的模糊性可能会导致政府官员选择能够规避自身责任的方式应对新型传染病。

在应对新冠疫情的第二阶段,中国政府展现出了强大的协调和动员能力,充分调动社会各方力量抗击疫情。例如,交通部门、医疗部门、商务部以及教育部等职能部门协同,共同采取措施遏制疫情的发展。这样的例子在诸多城市的抗疫实践中频频上演。毫无疑问,其带来成功的同时,也伴随巨大的经济成本,以及对若干普通人生活的侵扰。中央强调,应当依法开展疫情防控工作;但从武汉以及最近上海的抗疫实践来看,不符合法治要求的抗疫措施并不罕见。疫情防控行为应当遵守法律的要求,并应尊重公民的基本权利,诸如隐私权、住宅权等。在后疫情时代,修法任务提上日程,《突发事件应对法》《传染病防治法》《野生动物保护法》《生物安全法》等的修改可以在一定程度上暂时解决此次疫情防控中出现的法律问题。

二、 美国对新冠疫情的应对

美国在新冠疫情爆发之初的应对非常失败。相较于中国而言,在2020年初美国得到了更多关于新冠疫情的预警,但美国政府并未对此给予充分的重视。特朗普领导下的政府始终拒绝承认新冠疫情的严重性,其担心采取大规模的应对措施可能会影响经济的发展,并损害总统获得连任的机会。相反,美国的疾病控制中心(CDC)在发挥法定作用时做得相当好,它对新冠疫情的爆发作出了及时预警。CDC面临的真正问题是白宫在政治上的排挤,专家们丧失了发言权,他们提交的报告被白宫否决,风险被淡化。

在联邦层面,行政机关没有援引《国防生产法》(Defense Production Act)来增加呼吸机、口罩等的生产,这一问题交由各州自行解决;这样一来,责任向下转移,被转至州政府。各州的应对出现混乱,甚至出现了对个人防护设备、呼吸机等医疗资源的不正当竞争。美国的联邦制结构、政治上的两极分化,以及私人医疗保健系统的分裂,使得资源的协调面临更大的困难。在新冠疫情流行早期,存在一些不当使用诉讼手段的问题。例如,有些右翼律师在法院对中国提起诉讼,要求中国为新冠疫情负责,显然这些诉讼都没有实质进展。在美国,存在法律的政治化和政治的法律化现象,即政治问题可能通过法律途径解决,法律问题也可能变成一个政治问题。

其后,美国在新冠疫情应对中也取得一些成果。第一,国会采取行动,以立法的方式资助疫苗开发和测试;制定经济恢复和激励政策,减轻新冠疫情对经济造成的影响,这看起来与中国有些类似,但是却具有美国特色。第二,公私部门开展合作,美国的政府资源主要通过私人渠道流动,很多刺激和复苏经济的经费流向了疫苗研制公司和公民。第三,各州制定了各不相同的应对措施。第四,出现了大量的诉讼。

自拜登政府以来,新冠疫情防控措施经常被诉讼化和政治化。Health Freedom Defense Fund v. Biden案是对CDC在公共交通工具上戴口罩的授权的挑战,地区法院发布禁令,拒绝承认CDC具有此项授权。截止目前,该禁令仍然有效。美国政府已经向上诉法院提起上诉。National Federation of Independent Business v.OSHA案涉及到要求雇主要么让他们的雇员接种疫苗,要么接受定期测试,并在工作场所佩戴口罩的授权,最高法院判决OSHA败诉,这项规则已经被撤回。Missouri v. Biden案、Georgia v. Biden案、Feds for Medial Freedom v. Biden案等都是公众对政府采取的新冠疫情应对措施提出的挑战。

与中国相类似,所有这些诉讼及法律 ,在很大程度上是行政法的问题,即行政命令是否具有合法的权力基础。这在中国也是颇有争议的问题,有很多关于政府权力范围以及其行动是否遵循正当程序的讨论。美国的做法中需要注意的一点是,地方政府对国家政府提出了公开的法律挑战,而有的法院甚至会反对看起来相当合理的公共卫生举措。

林彦:

Tom Ginsburg和Mila Versteeg教授2020年曾发表“The Bound Executive:Emergency Power during the Pandemic”一文,对100多个国家(地区)政府应对新冠疫情的举措进行比较分析,并在此基础上总结判断疫情期间应急权力的性质。该文重点评估了各国政府应对新冠疫情决策的合宪性、合法性基础,以及立法机关、司法机关、地方政府对上述决策是否发挥应有的监督作用。文章总结认为,立法机关、法院和地方政府在监督中央政府依法抗疫方面发挥了积极且重要的作用。

该文也指出,我国抗疫决策的法律依据尚不明确。今天的讲座部分回答了为何我国抗疫措施缺乏明确法律依据的问题。从“条块”关系的视角的确可以解释我国在疫情早期的若干应对措施及存在的问题。正如部分学者认为,我们的体制特点是,发现问题较慢,但解决问题较快。这在某种程度上也是由“条块”结构决定的。除此之外,delisle教授报告中还暗含着另一个重要视角,即“政治、法律互动” 的视角。整个抗疫过程都交织着政治动员与法律反应的结合,而且政治动员被置于更为重要的地位。我国早期的防控成果,特别是武汉的疫情防控,离不开党的领导和广泛的政治动员。

同时,理解中国疫情应对措施还需要结合国内和国际两大背景。在国内,经济一体化、高度城市化等使得疫情传播速度更快,同时防控措施所附带的经济成本也更高。春运、冬奥会等重大事件,以及法治化应对疫情经验的缺乏,也使得防控决策更依赖于政治动员。在国际上,疫情被过度政治化,尤其在中美双边关系中被高度政治化。这在一定程度上也使得我国易于从维护国家安全、捍卫国家形象与尊严的角度看待疫情应对,从而更趋向政治动员优先模式。

展望未来,我们应该进一步协调政治动员和法律应对。最关键的是转变观念,形成依法应对危机的治理习惯。依法抗疫、依法应对危机可以实现政治效果与法律效果的双赢。相关应对决策通过政治系统做出,并通过法定机关、法定程序予以落实。政治动员应聚焦于配置应对措施所需的资源,以及补充解决法律无法解决的一些问题。

马允:

新冠本身作为一种新发传染病类型,对于既有的应对已知传染病的法律和规制响应框架提出了挑战;同时新冠变体的出现对既有疫情防控措施的有效性带来了挑战,其蕴含的不确定性对政策的灵活性、适应性提出了更高的要求。从全球治理的角度,大流行病有助于检验不同国家和地区规制和治理路径的有效性,促进全球范围内法律和政策实验室的形成,从而有助于最佳经验的相互学习和借鉴。中国在疫情防控中的央地关系形成了诸多创新性的制度安排,但国家治理体现出碎片化威权主义的特征,地方在中央政策落实层面呈现出割据格局和差异特征。就疫情防控法律和政策改革加以展望,当下应追求适应而非僵化的政策,追求“没有法律的秩序”而非“没有秩序的法律”,追求法治防控的常态化而非紧急状态的常态化,追求多元主体的共同治理而非国家行政的垄断。

主讲人简介:

Jacques deLisle 教授的学术作品曾发表在《当代中国》《Orbis》《亚洲政策》及其它外交事务和区域研究的期刊、法律评论、跨学科专著和媒体。他的研究聚焦于中国参与国际法律和政治秩序的构建、中国国内的法律改革和法治问题以及中美关系。他参与合编的著作有《致富光荣》《中国的全球角色》《新媒体、互联网和不断变化的中国》《中国的挑战》等。他曾多次受聘作为中国法专家证人,为美国政府、各类非政府组织提供有关中国法律和司法改革的咨询。他还曾任前大法官 Stephen Breyer 的法官助理和美国司法部法律咨询办公室律师顾问。